非認知能力は社会を豊かに生き抜くために必要な力

非認知能力はIQなどの認知能力とちがい、数値では表せない能力です。子どもが社会に出たあとの生活を豊かにし、高い幸福度を得るために必要な力だといわれています。

非認知能力が高いと、成長するにつれて学力や進学率・就職率や年収・マイホーム購入率などが高まるとされています。

認知能力とは?

認知能力とは、テストで測定・数値化できる能力のことです。

IQ(知能指数)をはじめ、記憶力・言語力・計算力などが認知能力です。

非認知能力の重要性が明らかになった「ペリー就学前プロジェクト」

1962年に開始された「ペリー就学前プロジェクト」によって非認知能力は注目されるようになりました。

約40年にわたり追跡調査をした結果、就学前教育で幼児期から非認知能力を育んだ子どもたちは教育を受けなかった子どもたちに比べて、収入や持ち家率・学歴が高く、逮捕率も低く大人になってからの人生の幸福度が高いことが分かりました。

ペリー就学前プロジェクトとは?

アメリカ・ミシガン州のペリー小学校付属幼稚園で行われたプロジェクト。123名の3~4歳児を2つのグループに分け、片方のグループのみに非認知能力の育成に重きを置いた就学前教育を行う実験が行われました。その後、対象となった子どもたちが年齢を重ねるとともに調査が行われ、現在でも追跡は続いています。内容はいわゆる「アクティブ・ラーニング」で、子どもたちの自発的な遊びの実践を行いました。理解度に合わせて、想像力を促すような柔軟な授業で、遊びの復習を集団で行うことで社会的スキルも教えたそうです。

非認知能力が高い人の特徴

非認知能力が高い人の特徴は自己コントロール力が高い・自分を高める力がある・コミュニケーション能力が高いことです。

自己コントロール力が高い

自制心(感情の起伏を抑える冷静に行動できる誘惑に負けずに目の前のことに集中できる)

忍耐力(苦しい状況でも我慢強く踏ん張れる力)

回復力(失敗から立ち直るために自分の気持ちを調整し立ち上がる力)

自己コントロール力が高い人ほど、長期目標を達成しやすく、学業・人間関係・健康・経済など、あらゆる面で成功を収めています。

自分を高める力がある

物事に積極的に取り組める

好きな事に夢中になれる

自分の意思で行動できる

うまくいかなくても投げ出さず試行錯誤して解決しようとする

向上心・意欲・積極的に取り組む力があり、自己肯定感も高くなります。

コミュニケーション能力が高い

社交性(上手く付き合う力)

共感性(理解する力)

協調性(違う考えの他人と譲り合いながら協力する)

思いやり

リーダーシップ(相手の話に耳を傾け、尊重しながら自分の意見を言える)

コミュニケーション能力には伝える力と聞く力の両方が含まれています。困ったときや悩んだ時にお互いに助け合うことができます。

非認知能力は新学習指導要領の柱にもなっている

2020年度から順次施行開始された新学習指導要領で示されている「育成すべき資質・能力」の3つの柱に非認知能力が含まれています。

1.知識及び技能

2.思考力、判断力、表現力等

3.学びに向かう力、人間性等

非認知能力は認知能力の向上に必要な力

認知能力を伸ばすためには、学習に向かう忍耐力や自分で考える力などの非認知能力が欠かせません。新学習指導要領で示されたことと、認知能力の育成に有効であることから、非認知能力の注目度が高まりました。

非認知能力が育つ時期は幼児期から

幼児期から学齢期の子どもは、新たなことにチャレンジする力や多くの物事を吸収する力があるため、非認知能力に関するあらゆる力が伸びやすいと考えられています。

非認知能力を高める習い事

ピアノdeクボタメソッドや英語リトミックで「非認知能力」は自然に育つ!

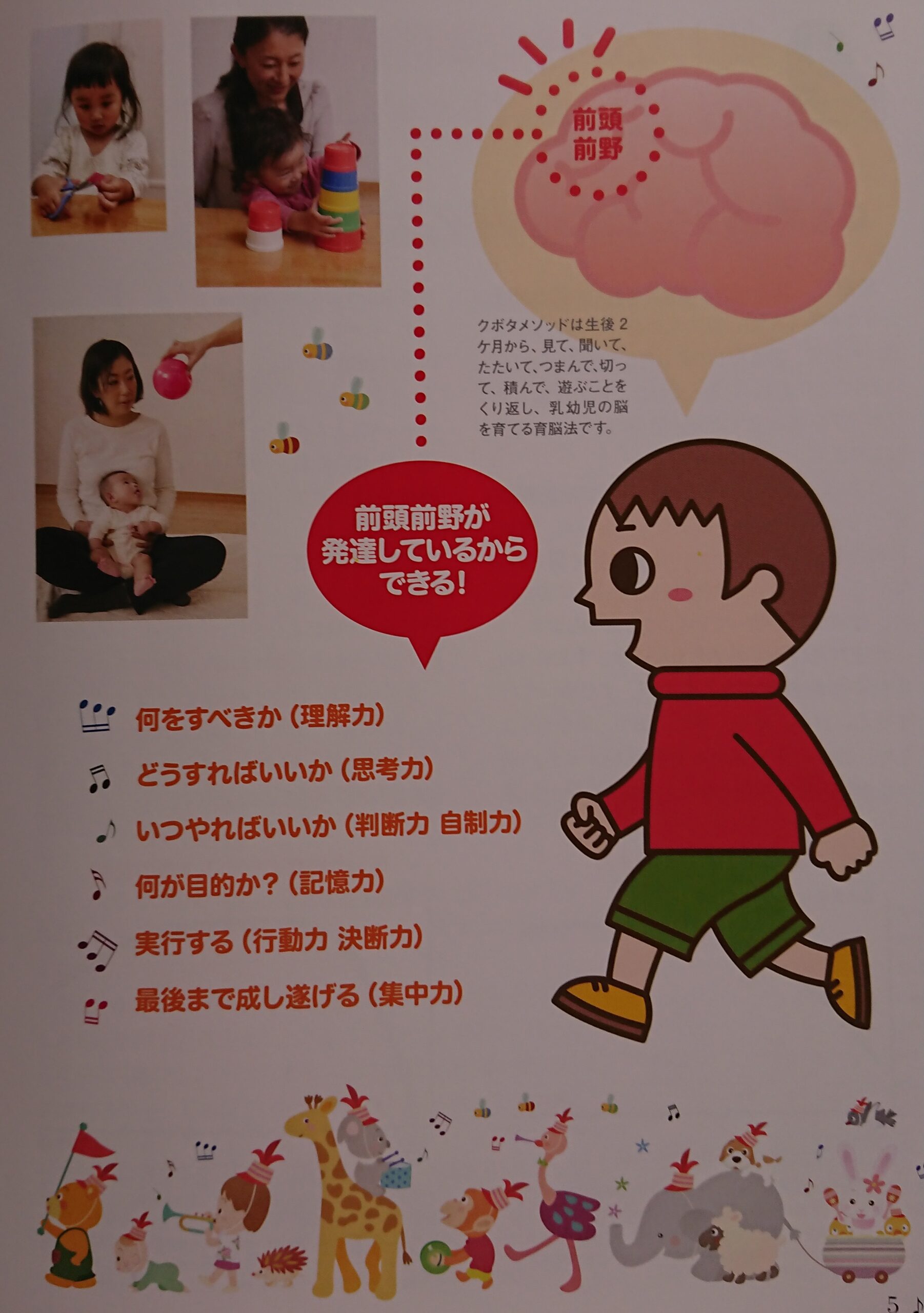

ピアノdeクボタメソッド=「脳科学に基づいた科学的な理論」で、ピアノを使って脳の前頭前野を大きく育てます。前頭前野が育つと記憶力・集中力・判断力・理解力・思考力・観察力・計算力・処理力・計画力・忍耐力・注意力・行動力・決断力・抑止力・持久力など様々な力が高まります

英語リトミック=「音楽に親しみながらこどもの潜在能力の発達をうながす総合的な人間教育」で、からだや脳の発達にも良く、音感・リズム感、英語を聞きとる耳も育ち、積極性・コミュニケーション能力も高めます。